Artemisia Gentileschi non è stata solo una delle più grandi pittrici della storia dell’arte, è stata, innanzitutto, una donna che ha avuto sempre il coraggio di sfidare la vita, le regole non scritte di una società maschilista, le convinzioni radicate, gli stereotipi consolidati.

Una sfida che alla fine ha vinto superando molte battaglie, subendo anche cocenti sconfitte senza, però, abbassare mai la testa.

Questo è il racconto di una grande artista che incanalò la rabbia per uno stupro subito, il peso per quel senso di colpa che la società del tempo gli impose e la delusione per una giustizia mai realmente ottenuta, tutto nelle sue opere, lasciando su quelle tele la sua risposta più intima, eterna eredità di una donna che seppe affermarsi, solo grazie a sè stessa e alla sua arte, in un mondo declinato da sempre al maschile, prima donna, non a caso, a essere ammessa all’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze.

Artemisia Gentileschi, l’impronta di una predestinata

Artemisia Gentileschi nasce l’8 luglio 1593 in una Roma su cui regna da poco più di un anno papa Clemente VIII, al secolo Ippolito Aldobrandini.

È una città divisa e dividente, eternamente sospesa tra un tenue desiderio di riforme e l’implacabile volontà di rimanere nel guado dell’immobilismo che annienta sul nascere ogni anelito di cambiamento.

Sono anni difficili, dominati da lotte intestine, da scontri di potere, da processi cruenti, come quelli che nel 1599, prima e nel 1600, poi, portano al patibolo Beatrice Cenci e Giordano Bruno. Anni dipinti a tinte fosche, in cui la violenza la fa da padrona, seppur pervasa da genialità e bellezza.

Artemisia è la primogenita del pittore Orazio Gentileschi, il cui cognome, in realtà, originariamente era Lomi. Orazio, però, all’inizio della carriera, volendo distinguersi dal fratello Aurelio Lomi, come il padre un apprezzato orafo, sceglie il cognome materno, Gentileschi.

Alla bambina viene dato il nome di Artemisia, appellativo nella cui radice contiene già il futuro stesso di quella bambina.

Quel nome non è certo consueto ma si è legato, comunque, a destini di donne importanti, come Artemisia di Alicarnasso, valente comandante militare e Artemisia di Caria, sorella e moglie del satrapo Mausolo, passata alla storia per aver fatto erigere, in onore del defunto marito, lo splendido Mausoleo di Alicarnasso, una delle Sette meraviglie del mondo antico.

Artemisia cresce in mezzo alle tavolozze, alle tele, respira l’odore acre dei colori e nella bottega paterna si innamora dell’arte, della pittura, un amore ben presto ricambiato e che lei non tradirà mai.

Il padre sulle prime rimane perplesso, quasi intimorito da quella naturale inclinazione della figlia. Avrebbe preferito che fosse il figlio Francesco a proseguire le orme paterne ma, alla fine, deve ammettere che il genio artistico ha sfiorato Artemisia e in un modo assolutamente convincente.

Così, il 3 luglio 1612, Orazio Gentileschi in una lettera alla granduchessa di Toscana Cristina di Lorena, riconoscerà finalmente il talento della figlia:

«Mi ritrovo una figliuola femmina, con altri tre maschi, e questa femmina come è piaciuto a Dio, havendola drizzata nella professione della pittura, in tre anni si è talmente applicata, che posso ardir di dire che hoggi non ci sia pare a lei…»

Un’ammissione importante, frutto della costante applicazione di Artemisia, rapita da quel padre che siede ore davanti al cavalletto, che trasferisce su tela la realtà, rendendola magica attraverso la tavolozza dei colori.

Quella bimba ruba con gli occhi i segreti di Orazio ma anche quelli dei tanti altri artisti che frequentano la bottega paterna, un luogo magico, specie per una bambina a cui la vita ha riservato un primo, insanabile dolore.

Nel 1605, infatti, la madre Prudenzia muore di parto. Artemisia è poco più che una bambina ma impara in fretta che la vita non fa sconti, presentando, presto o tardi, inevitabilmente il conto.

Artemisia, intanto, cresce ed è sempre più affascinata dalla pittura, non solo quella del padre ma anche di uno degli artisti più celebri del momento: Caravaggio.

A Roma tutti conoscono lo stile del pittore lombardo e anche la giovane Artemisia che vede da vicino capolavori come quelli conservati nella Cappella Cerasi, in Santa Maria del Popolo, la chiesa dove viene seppellita la madre.

Artemisia Gentileschi e Agostino Tassi

Artemisia inizia a dipingere sotto l’attenta supervisione del padre, dando vita a opere sempre più raffinate, tra cui spicca Susanna e i vecchioni, tela del 1610 che raffigura un celebre episodio tratto dall’Antico Testamento, quello narrato nel Libro di Daniele e che vede protagonista la giovane e casta Susanna spiata mentre fa il bagno da due anziani uomini.

Il talento della ragazza è ormai innegabile tanto che il padre Orazio, accantonata l’idea che sia il figlio Francesco a portare avanti la tradizione artistica di famiglia, decide di occuparsi finalmente della figlia, affiancandole un suo amico e collaboratore: Agostino Tassi.

Una scelta professionalmente ineccepibile, Tassi è un artista apprezzato, specie come maestro di prospettiva ma umanamente discutibile. Agostino, infatti, come lo definisce lo storico dell’arte Luciano Berti, è notoriamente «uno smargiasso, un avventuriero, un soggetto da galera», un uomo a cui piace ostentare ricchezza e fama, ambizioso oltre modo, intimo amico dei potenti e, come si dice tra i vicoli di una Roma che non dorme mai, ci sa fare con le donne, nonostante non sia propriamente un adone.

Tra le vari voci che inseguono Tassi c’è anche quella che abbia fatto ammazzare la moglie a Lucca, perché lei lo aveva derubato di ottocento ducati.

La bellezza di Artemisia e la sua prorompente giovinezza non sfuggono a Tassi che fin da subito inizia a corteggiare la ragazza che però gli resiste, mostrando un carattere deciso, nonostante la giovane età.

Artemisia è affascinata da quel pittore che ha più anni di lei e tra i due, forse, inizia una relazione, ma decisamente platonica, seppur condita dalla promessa di matrimonio che Agostino per pura strategia fa ad Artemisia, parole vaghe, perché ciò che vuole Tassi è solo il corpo di quella ragazza. E lo avrà.

Il 6 maggio 1611 nell’abitazione di Orazio Gentileschi, Tassi, grazie anche alla complicità dell’amico Cosimo Quorli e della locataria di Orazio Gentileschi, Tuzia, violenta Artemisia.

Quando durante il processo ad Artemisia verrà chiesto di raccontare cosa accadde quel 6 maggio, la ragazza, come aveva imparato a fare con la tavolozza da pittore, dipinge il suo dramma, usando i colori della verità, senza timore di descrivere la violenza subita.

Dopo lo stupro Tassi cerca di evitare lo scandalo, promette alla ragazza di riparare attraverso il matrimonio, ancora parole vaghe, alle quali Artemisia inizialmente crede, fino a quando non scopre che Tassi è sposato.

Quella notizia sconvolge la ragazza ma, ancor di più suo padre che decide di rompere gli indugi e denunciare l’amico e collaboratore Agostino Tassi con una supplica-querela che inoltra a papa Polo V, con cui accusa l’uomo di aver ripetutamente violentato la figlia.

A convincere Orazio non è la violenza perpetrata ai danni della figlia, di cui sa tutto fin dal primo giorno, bensì l’impossibilità del matrimonio riparatore, una scelta di interesse, figlia della brutale spietatezza di quegli uomini che Artemisia da tempo ha imparato a conoscere. Artisti capaci di dipingere bellissime madonne, donne che però, nella realtà di tutti i giorni, vengono marchiate con il brutale stigma della violenza.

Il processo ad Agostino Tassi, storia di un film già visto

Le porte della giustizia si aprono ufficialmente il 12 marzo 1612 quando Artemisia per la prima volta viene interrogata da un inquirente pontificio. Fin dalle prime battute la ragazza comprende bene, come sintetizza perfettamente Elisabetta Rasy, nel suo bellissimo Le disobbedienti, che «qualunque sia l’esito del processo, da allora in poi tutti considereranno Artemisia una puttana.»

Davanti ai giudici sfilano diversi testimoni, tra cui Tuzia, la donna che Orazio Gentileschi aveva messo accanto alla figlia per occuparsi di lei e che invece al cospetto dei togati accusa Artemisia descrivendola, come riporta Filippo Danovi nel suo Artemisia Gentileschi «come una ragazza lasciva e corrotta, prona alle lusinghe dell’uomo come a quelle di altri.»

Ieri come oggi, purtroppo, una donna stuprata deve prima di tutto dimostrare la sua innocenza di fronte alla becera accusa che la violenza non sia altro che l’inevitabile approdo di una studiata opera seduttiva, messa in atto ricorrendo alle più sordide malie per sedurre il malcapitato uomo.

Artemisia nella fredda aula di giustizia è una donna sola, abbandonata da tutti, persino dallo stesso padre. Su di lei convergono gli occhi di una Roma bigotta e pruriginosa che da sempre si abbevera alla fonte della maldicenza, dando buoni consigli quando non può più dare cattivo esempio.

Nel climax del rovesciamento dei ruoli, in cui la parte offesa si trasforma in accusata, ecco comparire la tortura, che fa bella mostra di sé nelle fattezze dei sibilli, sottili cordicelle che stringono le dita di Artemisia in modo sempre più stretto nella speranza che la ragazza confessi, ammettendo di aver indotto lo stupro, di aver reso inevitabile la violenza.

Le dita delle mani di Artemisia, sotto l’incalzare della tortura che non conosce requie, si gonfiano, sanguinano ma la ragazza non cede, non confessa una colpa che non ha commesso, nonostante tema di subire dei danni permanenti che mettano fine alla sua precoce carriera.

Il 14 maggio 1612 si svolge l’atteso confronto fra Artemisia e Agostino. Ancora Filippo Danovi:

«I due sostengono ovviamente le rispettive versioni: Artemisia riconferma ogni precedente dichiarazione, la propria fiducia nell’uomo, il fatto che non avrebbe mai immaginato che lo stesso potesse usarle violenza e la crudeltà dell’accaduto; Agostino, dal canto suo, cerca ancora di deviare l’attenzione su pretese ulteriori relazioni di Artemisia.»

Ancora una volta la sensazione è che sia Artemisia a doversi difendere, a dover spiegare, a dover convincere i giudici che è lei a essere stata violentata.

La sentenza arriva il 27 novembre, a sei mesi dall’inizio del processo. A pronunciarla è Gerolamo Felice che nell’affettato linguaggio della giustizia riconosce la colpevolezza di Agostino Tassi, reo di aver attentato alla verginità di Artemisia, di aver corrotto testimoni ma, soprattutto, arrecato disonore a Orazio Gentileschi.

La pena per lo stupratore, tuttavia, è piuttosto mite. Agostino Tassi può scegliere o cinque anni di lavori forzati o l’esilio da Roma e, ovviamente, il pittore sceglie la seconda opzione e la pena, alla fine, si trasforma in premio.

La seconda vita di Artemisia Gentileschi, il riscatto di una donna coraggiosa

Ad abbandonare Roma non è solo Agostino Tassi ma anche la stessa Artemisia. La ragazza delusa, amareggiata, desiderosa di lasciarsi tutto alle spalle, specie una città per la quale, nonostante un verdetto, rimane una puttana.

L’esperienza della violenza è una cicatrice che cauterizza a fatica ma che, al tempo stesso, produce la meraviglia dell’opera che eternerà, per sempre, il genio di Artemisia: Giuditta che decapita Oloferne.

(Museo Nazionale di Capodimonte, Napoli)

A questo soggetto Artemisia inizia a pensare nei giorni che precedono l’apertura del processo. La vicenda di Giuditta, il personaggio biblico che dopo aver fatto ubriacare il generale assiro Oloferne lo decapita dentro la sua tenda, è ben nota ad Artemisia che, probabilmente, ha anche visto la tela sul tema di Caravaggio.

Ecco come la scrittrice Susan Vreeland, nel suo celebre La passione di Artemisia, ha immaginato la reazione della Gentileschi al cospetto del dipinto caravaggesco:

«Ricordai la mia delusione quando papà mi aveva fatto vedere la Giuditta di Caravaggio. Mentre segava il collo dell’uomo, era completamente passiva. Caravaggio aveva concentrato tutta l’emozione sull’uomo. Evidentemente non riusciva a immaginare che una donna fosse in grado di pensare.»

Nella Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia, a cui nel 1620 seguirà una seconda versione oggi conservata agli Uffizi di Firenze, l’attenzione è tutta rivolta su Giuditta e sulla sua ancella, un’invenzione di Artemisia, visto che nel racconto biblico la serva rimane fuori dalla tenda, non prendendo parte all’uccisione.

Si tratta di un’opera iconica, in cui la valenza psicologica della violenza subita da Artemisia pesa decisamente sulla genesi della tela, dove Giuditta è al tempo stesso seduttrice e vendicatrice, inganno e condanna. Un quadro che, come ha scritto il grande critico d’arte Roland Barthes «ha tutti i tratti figurativi di un romanzo; la sua bellezza deriva dal fatto che esso partecipa di una energia “letteraria”.»

Nel dicembre del 1612 Artemisia lascia Roma per Firenze, dove deve, letteralmente, rifarsi un’esistenza, sperando di spiccare definitivamente il volo, librandosi grazie alla sua arte sulle umane bassezze.

Nella città toscana Artemisia, che dopo il processo ha sposato il pittore Pierantonio Stiattesi, non proprio un matrimonio d’amore in verità, deve, come scrive Elisabetta Rasy, «dimenticare tutto, non solo suo padre, deve dimenticare l’ambiguo mondo familiare in cui è cresciuta, le uscite all’alba di nascosto, la maldicenza, le offese, la brutta fama che le hanno cucito addosso. Il talento non basterà, ci vuole dello spirito, del genio.»

E il genio arriva.

Artemisia, che non sa scrivere e che a stento sa leggere ma che sa dipingere e in modo superbo, decide, innanzitutto, di rinunciare al cognome Gentileschi e di scegliere il meno impegnativo Lomi, che, in poco tempo, però, sarà rimosso a favore del solo nome con cui tutti a Firenze e non solo iniziano a conoscerla.

Artemisia, nel giro di pochi anni, si impone sulla scena artistica fiorentina, divenendo la prima donna ammessa nella prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.

Ormai non è solo una pittrice il cui talento è ampiamente conosciuto e apprezzato ma anche una donna completamente diversa. Ha imparato a leggere, a scrivere, prende lezioni di liuto, frequenta artisti importanti, come Michelangelo il giovane, nipote del genio rinascimentale, oltre a scienziati del calibro di Galileo ma anche politici di primo piano.

I giorni dello stupro, dell’umiliazione subita nell’aula del tribunale pontificio sono lontani, ora è il tempo di raccogliere il risultato di tanta sofferenza, di immani sacrifici, di un impegno infinito.

Le committenze che riceve sono innumerevoli. Artemisia dipinge tanto, tantissimo, prediligendo le donne, protagoniste assolute dei suoi dipinti. Soggetti mitologici come Danae, bibliche come Ester, cristiane come Santa Cecilia o storiche come Cleopatra, comunque donne, figure che dominano le sue tele catturando lo sguardo dello spettatore, trascinato inevitabilmente nel vortice emotivo di quelle protagoniste.

La scelta di ritrarre prevalentemente donne, come ha scritto Filippo Danovi, è «legata a un temperamento indomito e a una grandissima forza, che lungo tutto l’arco della sua esistenza non abbandona mai Artemisia.»

Quel carattere che esprime chiaramente in una lettera a don Antonio Ruffo, dove lo sfida scrivendo, semplicemente, «farò vedere a V.S. Ill.ma quello che sa fare una donna» e, ancora una volta vince la sfida.

Nel 1620 Artemisia lascia Firenze per Roma. Nella città papale fa ritorno da vincente. Non deve più abbassare gli occhi, può guardare in faccia tutti, anche coloro che l’hanno additata, giudicata, condannata per una colpa non commessa.

A Roma, come a Genova, a Venezia e a Napoli, tappe di un infinito viaggio artistico, Artemisia dipinge ancora molto, visto che ama fare solo quello.

Arriva perfino in Inghilterra, a Londra, dove rincontra il padre che tanto aveva amato, colui che le aveva svelato la bellezza dell’arte ma che l’aveva anche delusa, tradita e abbandonata.

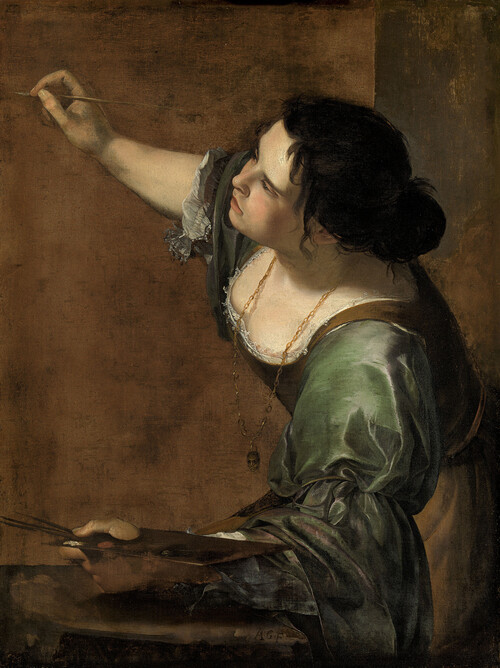

Nella capitale inglese dipinge un’Allegoria della pittura, per certi aspetti il suo testamento artistico, «immagine perfetta e complessa – come ha scritto Elisabetta Rasy – di una figura femminile che si incurva come a voler occupare lo spazio dello spettatore, lo spazio cioè della vita, mentre con il grande arco tracciato dal corpo sembra abbracciare la tela che sta dipingendo.»

Artemisia Gentileschi

Di lei il grande storico dell’arte Roberto Longhi ha detto:

«Essa ci pare l’unica donna in Italia che abbia mai saputo cosa sia pittura, e colore, e impasto, e simili essenzialità.»

Libri consigliati: