A Chieti, piccolo capoluogo di provincia, si svolse nel marzo del 1926 il processo per l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Si trattò, fin dalla prima udienza, di un’autentica farsa, un risibile tentativo di insabbiare un atroce delitto perpetrato non solo contro un uomo ma contro la democrazia.

Questa è la storia di quel ridicolo processo.

Processo Matteotti: Chieti una scelta dettata da motivazioni politiche

Il processo agli assassini di Giacomo Matteotti, il deputato socialista rapito e ucciso il 10 giugno 1924, si apre ufficialmente il 16 marzo 1926. La scelta della sede, Chieti, è decisamente anomala visto che i fatti si erano svolti a Roma, nella capitale, a due passi dal Tevere, il fiume che taglia in due la Città Eterna.

Ma celebrare quel processo a Roma, sebbene il fascismo sia ormai un regime consolidato, è un’eventualità che Mussolini ritiene rischiosa, meglio confinarlo in luogo distante, lontano dagli echi di un’opinione pubblica che potrebbe, magari, anche manifestare un certo dissenso.

La decisione di spostare la sede processuale dal suo luogo naturale era stata presa il 21 dicembre 1925 dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione che, in tal senso, accoglieva un’esplicita richiesta avanzata dal rappresentante dell’accusa presso la Corte d’Appello di Roma che aveva espressamente richiesto la rimessione del procedimento per “gravi motivi di pubblica sicurezza.”

Sulle prime si era pensato a l’Aquila poi, però, la scelta cade su Chieti, «città saldamente fascista, – come scritto da Luigi Lacchè nel suo Il caso Matteotti. Giustizia e verità – a prevalente vocazione “amministrativa”, con un forte presidio militare, un tessuto sociale ed economico non propriamente industriale.»

A far pendere il piatto della bilancia a favore di Chieti è il gerarca Roberto Farinacci, segretario del partito fascista e avvocato difensore di uno degli imputati, Amerigo Dumini. La cittadina abruzzese, infatti, è governata da Camillo Bottari, un fedelissimo di Farinacci, una condizione ideale per evitare ogni turbativa a un processo la cui sentenza, come lo stesso Farinacci afferma in una telefonata all’avvocato Aldo Vecchini, (legale di Augusto Malacria, l’autista della Lancia su cui viene caricato Matteotti) dovrà essere assolutamente favorevole, perché una sentenza «contraria equivarrebbe a una esplicita condanna del fascismo e del suo capo!»

Per questo Farinacci, ancora prima che il processo si apra, si adopera affinché tutto sia perfetto, conferendo volutamente un carattere precipuamente politico, al contrario di quanto auspicato da Mussolini stesso per il quale il processo Matteotti avrebbe dovuto svolgersi nella più totale indifferenza, privo di ogni caratterizzazione politica, giudicando non dei fascisti ma solo dei comuni assassini.

D’altra parte l’onda dell’indignazione per quella morte, sollevatasi all’indomani della sparizione del deputato socialista e aumentata sensibilmente dopo il macabro ritrovamento del corpo del politico in un bosco vicino Roma il 16 agosto, ormai, a quasi due anni dai fatti, è del tutto rientrata.

Mussolini nei giorni successivi al sequestro aveva seriamente temuto per il suo potere ma ora, a pochi giorni dall’inizio del processo, quella preoccupazione è svanita come neve al sole, lui, ormai, è l’assoluto dominus, il capo incontrastato di una nazione che non ha quasi più nulla di democratico ma che si è rapidamente avviata sui binari della dittatura.

Ma il Duce non vuole comunque rischiare, a Chieti il fascismo non può e non deve entrare, la politica dovrà rimanere fuori da quell’aula di giustizia perché, e Mussolini lo sa bene, i morti, talvolta, possono far paura, possono risvegliare fantasmi sopiti.

Per questo la cittadina abruzzese, prima che il processo abbia inizio, è letteralmente blindata, ogni anelito, anche quello più insospettabile, viene capillarmente controllato.

Così Luigi Lacchè sulle misure adottate:

«Venne inoltre divisa in settori, con vari posti di blocco, i treni e tutti i mezzi di trasporto furono controllati giorno e notte. Affluirono centinaia di uomini tra carabinieri, agenti di pubblica sicurezza e membri della milizia volontaria. Il genio militare installò un centralino telefonico in grado di sostenere le attività dei tanti giornalisti presenti. Il controllo sulle comunicazioni telefoniche e sulla stampa è ferreo. Si cercò in tutti modi di ampliare la disponibilità alberghiera e ricettiva in vista dell’arrivo di così tanti ospiti. La vigilanza della polizia su ogni aspetto della vita cittadina aumentò in misura esponenziale.»

Ma nella perfetta macchina messa in piedi per ridurre al minimo la portata mediatica del processo, azzerando possibili rischi, c’è una variabile difficilmente controllabile e risponde al nome di Roberto Farinacci.

Roberto Farinacci, profilo di un fascista divenuto scomodo

Molisano di Isernia, Roberto Farinacci cresce e si forma a Cremona, città nella quale fonda, l’11 aprile 1919, pochi giorni dopo la nascita del movimento dei Fasci di combattimento, il Fascio di Cremona di cui diventerà il padrone incontrastato.

Dopo aver conseguito la licenza liceale, approfittando di una specifica sessione di esami destinata ai reduci di guerra, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza di Modena, laureandosi nel 1923 con una tesi totalmente copiata.

La carriera di avvocato è una strada in discesa grazie al ruolo sempre più di primo piano all’interno del movimento fascista. Pesa, eccome, la sua intransigenza, la sua inaudita violenza con cui piega l’opposizione delle leghe contadine nella pianura padana, il suo essersi circondato di balordi dal manganello facile, la sua adesione quasi fideistica alla causa fascista.

Nel processo chietino Farinacci non sarà una comparsa ma un assoluto protagonista.

Quando il 16 marzo 1926 fa il suo ingresso nell’aula del Palazzo di Giustizia di Chieti, Farinacci non è solo l’avvocato difensore di Amerigo Dumini ma è, soprattutto, il segretario del partito fascista, una carica che Mussolini gli ha conferito il 15 febbraio del 1925 ma che è prossima alla conclusione e sul cui destino graverà e non poco proprio il ruolo svolto da Farinacci a Chieti.

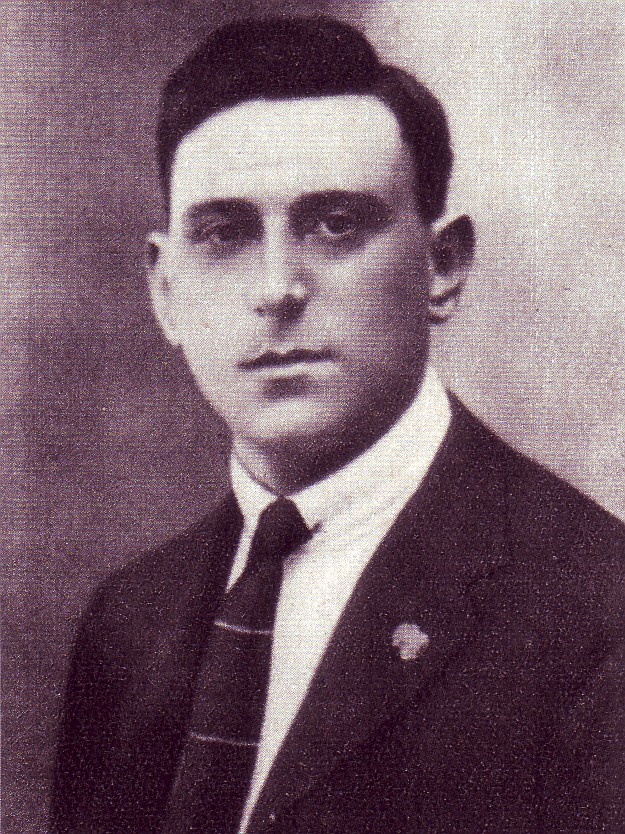

Amerigo Dumini

Roberto Farinacci

La pretesa mussoliniana di spoliticizzare quel processo è, fin dalle prime battute processuali, totalmente disattesa da Farinacci. Come lui stesso scriverà il 22 marzo in una lettera a Mussolini, il processo non poteva che essere politico:

«Il processo è diventato politico? Ma questo lo si sapeva da tempo; altrimenti non sarei a Chieti. Ma è politico perché riguarda le opposizioni, a meno che ai “disagiati” del Partito non dia fastidio: a) che il processo finisca come prevedemmo noi; b) che le risultanze del dibattimento non sono quelle per un anno strombazzate dalla stampa avversaria; c) che Matteotti fu da vivo un gran porco.»

Una violenza, non solo verbale, tipica di un personaggio bieco che, però, intuisce di aver forse tirato troppo la corda. Il ruolo di Farinacci al processo di Chieti gli sarà fatale. Nella notte fra il 30 e il 31 marzo, nel corso di una riunione fiume del Gran Consiglio del fascismo, la sessantottesima da quando quell’organo collegiale è stato istituito, Farinacci è costretto a rassegnare le dimissioni da segretario del partito.

Ormai quel fascista puro e duro rappresenta un peso, un rischio, una variabile impazzita.

Gli subentrerà Augusto Turati, ben diverso nei modi da Farinacci, uomo colto, decisamente più mite, ideale appendice di Mussolini, un fiorettista di rara bravura che garantirà al duce quel controllo sul partito da tempo agognato e non più rinviabile.

Cinque fascisti alla sbarra per il processo Matteotti

Il processo che si apre a Chieti il 16 marzo vede imputati Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto Poveromo. Sono arrivati nella località abruzzese il 22 febbraio e sono stati rinchiusi nel vecchio carcere di San Francesco. La stampa locale, totalmente fascistizzata, li saluta come dei «campioni di un fascismo rivoluzionario, acceso, selvaggio, audace e guerresco.»

L’attenzione mediatica è tutta per questi cinque fascisti dalle biografie differenti, uniti, però, da quell’atroce delitto. Mancano, tuttavia, i mandanti, quei fascisti di primo piano come Cesare Rossi, Giovanni Marinelli, e soprattutto quello più illustre: Emilio De Bono.

Ad accusare quest’ultimo, sansepolcrista, quadrunviro, ex capo della polizia, ex comandante della Milizia fascista e senatore del Regno di essere uno dei mandanti dell’omicidio Matteotti è stato Giuseppe Donati, direttore del Popolo, il quotidiano del Partito Popolare. Un atto coraggioso che, però, non ha sferzato l’opposizione aventiniana, sempre in attesa di una mossa decisiva dal Quirinale che non arriverà mai.

L’accusa è il prodotto di un’accurata inchiesta giornalistica non sufficiente, però, a convincere il Senato prima e la Corte d’Appello di Roma, poi, sulla colpevolezza di Emilio De Bono.

Il 1° dicembre 1925, mentre Donati da alcuni mesi si trova a Parigi in fuga dalle minacce fasciste (il direttore del Popolo aveva anche condotto un’inchiesta sulla morte di Don Minzoni, il sacerdote ucciso da due squadristi nell’agosto del 1923) la Corte d’Appello di Roma deposita la sentenza che rinvia a giudizio solo gli esecutori materiali.

Giuseppe Donati

Don Giovanni Minzoni

Spariscono dai radar della giustizia i mandanti, rimangono solo gli esecutori materiali che, però, fiutano, nell’aula chietina (realizzata a ferro di cavallo, in linea con la tipica architettura giudiziaria delle Corti d’Assise in voga da decenni) un’aria decisamente positiva, sensazioni ottimistiche che si corroborano quando il presidente del tribunale, Giuseppe Francesco Danza, legge la lettera di Velia Matteotti, con la quale la vedova dell’onorevole ucciso dai fascisti comunica la revoca di costituzione di parte civile.

Si tratta di una decisione sofferta, amara, maturata a seguito delle «varie vicende giudiziarie e per la recente amnistia» che hanno tolto ogni profilo di rispettabilità a un processo in cui Velia Matteotti confidava, non per sete di vendetta ma solo per bisogno di equità: «volevo solo giustizia. Gli uomini me l’hanno negata. L’avrò dalla storia e da Dio.»

La linea difensiva assunta dai cinque imputati è differente. Mentre Poveromo, Malacria, Viola e Volpi negano ogni coinvolgimento nella vicenda Matteotti, a cominciare dal sequestro, Dumini, in sintonia con il suo legale Roberto Farinacci, adotta una strategia decisamente più aggressiva.

Ammette di aver prelevato, in quel caldo 10 giugno, Giacomo Matteotti ma con il solo scopo di estorcere al deputato socialista informazioni sull’omicidio del giornalista Nicola Bonservizi, fondatore del Fascio di Parigi e corrispondete dalla capitale francese per Il Popolo d’Italia, ucciso a Parigi dall’anarchico Ernesto Bonomini, un assassinio politico ma con il quale Matteotti non c’entrava nulla.

Dumini non nega, dunque, il suo ruolo nel sequestro , anzi per certi aspetti ne va quasi fiero ma respinge con forza ogni coinvolgimento nella morte di Matteotti, a suo avviso deceduto per cause naturali, a seguito di un’improvvisa emottisi, da ricollegare a suo avviso a una precedente forma tubercolotica.

Se risibili sono le ricostruzioni degli imputati, a dir poco grottesche sono le deposizioni di alcuni testi, tese a smitizzare chirurgicamente Matteotti, facendolo apparire come un antipatriottico, un politico che fingeva di battersi per gli operai e i contadini, godendosi, invece, i soldi di famiglia.

Una linea che viene ribadita anche da Farinacci che, dopo aver scenograficamente indossato la toga, regalo delle donne del fascio chietino, nella sua arringa conclusiva, durata ben due ore, oltraggia in modo infame la memoria di Matteotti, coprendolo di vergognose falsità, al solo scopo di trasformare il politico socialista da vittima a carnefice e i fascisti da imputati a eroi.

Con un simile corollario il giudizio finale è solo una proforma, l’inevitabile firma in calce a una commedia.

24 marzo 1926: ingiustizia è fatta

La sentenza arriva dopo soli nove giorni di dibattimento ed è, come ampiamente prevedibile, un’autentica farsa, in linea con quelle precedentemente emesse nei confronti di Cesare Rossi, Giovanni Marinelli, accusati inizialmente di essere i mandanti ma poi condannati solo per delle responsabilità nel sequestro (condanne ridotte grazie a sconti di pena e amnistie) e soprattutto di Emilio De Bono.

Il 24 marzo, sei giorni prima del termine previsto da Mussolini, il presidente Danza legge un verdetto che è un’autentica mannaia sulla giustizia. Dei cinque imputati due, Malacria e Viola, vengono assolti per non aver commesso il fatto, mentre Dumini, Volpi e Poveromo vengono riconosciuti responsabili di omicidio preterintenzionale e condannati a cinque anni, undici mesi e venti giorni di reclusione, oltre che all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Pene largamente esigue che verranno ulteriormente ridotte, in virtù dell’applicazione dell’art.4 del Decreto di amnistia e indulto del luglio 1925, vista la natura politica dei delitti oggetto della sentenza.

In pratica Dumini, Volpi e Poveromo sconteranno realmente solo un paio di mesi di galera anche se, a distanza di anni, torneranno ancora sotto processo per la loro complicità nell’omicidio di Giacomo Matteotti.

Il nuovo processo Matteotti

Il 6 novembre 1946, a pochi mesi dalla proclamazione della Repubblica, la Corte di Cassazione dichiara inesistente la sentenza del 1926. Di fatto il processo deve tenersi di nuovo.

Davanti alla corte sfilano Francesco Giunta, Cesare Rossi, Amerigo Dumini, Giuseppe Viola, Amleto Poveromo, Augusto Malacria, Filippo Filippelli e Filippo Panzeri. Mancano Albino Volpi, morto nel 1939 e soprattutto Emilio De Bono e Giovanni Marinelli, fucilati a Verona l’11 gennaio del 1944, a seguito della condanna a morte emessa dal Tribunale speciale per la difesa della Repubblica Sociale Italiana per alto tradimento, in virtù del loro voto favorevole all’ordine Grandi nella notte del 25 luglio 1943.

Il 4 aprile 1947 la Corte d’Assise di Roma, presieduta da Arturo Erra, emette la sentenza e questa volta le pene sono adeguate all’atrocità commessa. Ad essere condannati sono solo Dumini, Viola e Poveromo, mentre per tutti gli altri imputati la Corte dichiara il non doversi procedere per l’effetto del provvedimento di amnistia da poco adottato.

La condanna per i tre è quella dell’ergastolo, pena, però, commutata a trent’anni per l’amnistia.

Una sentenza alla quale non può assistere Velia Matteotti, deceduta il 5 giugno 1938 a soli quarantotto anni a causa delle conseguenze postoperatorie di un intervento chirurgico.

Pochi giorni dopo la morte di Velia Matteotti così Mussolini commentò con il suo inveterato cinismo: «I miei nemici sono finiti sempre in galera e qualche volta sotto i ferri chirurgici».

Amleto Poveromo muore nel penitenziario di Parma il 20 giugno 1953, mentre Dumini muore il giorno di Natale del 1967, a seguito di una banale caduta nella sua casa romana, era libero dal 1956, in virtù di un provvedimento di grazia. Di Giuseppe Viola, condannato in contumacia, si erano già perse le tracce fin dalla caduta del regime nel luglio del 1943.

Libri consigliati: