Quando il 15 maggio del 1874 le porte della parigina galleria d’arte di Boulevard des Capucines, che da un mese esatto ospita la mostra di pittura di un gruppo di giovani artisti, si chiudono, nessuno, a partire dal proprietario della galleria, avrebbe mai potuto immaginare che anni dopo quella mostra, visitata complessivamente da poco più di 3.500 persone, sarebbe stata ricordata come uno degli eventi più importanti della storia dell’arte, come l’inizio di una vera e propria rivoluzione pittorica.

Questo è il racconto di quella clamorosa mostra.

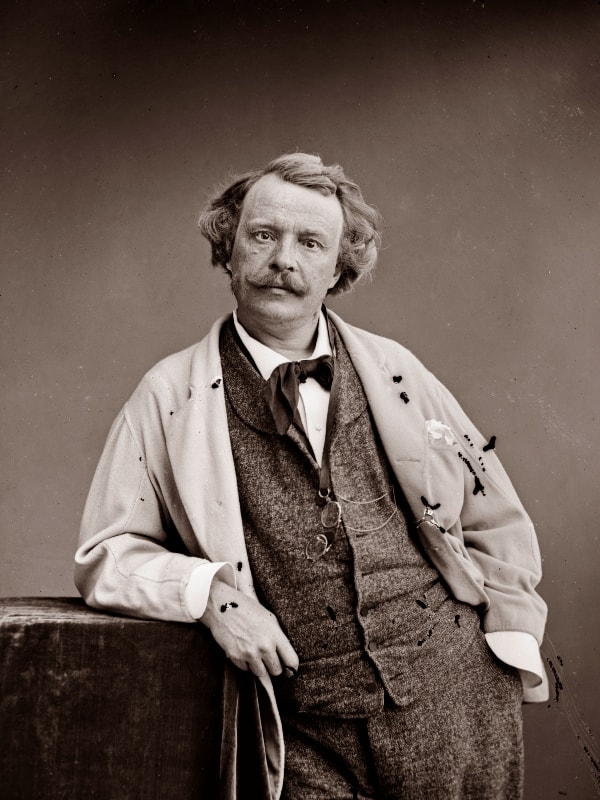

Felix Nadar, un personaggio romanzesco

Questa storia fatta di colori ed emozioni, di pittura en plein air e di future folle di estasiati ammiratori di tele uniche nel loro genere, non è solo legata a una precisa data di inizio, quella del 15 aprile 1874 ma è, soprattutto, strettamente connessa a un nome e un cognome, quello di Felix Nadar a cui quel manipolo di artisti di belle speranze deve tantissimo.

Gaspard-Félix Tournachon, questo il suo vero nome, è uno di quei personaggi che sembra uscito dalle pagine di un romanzo di fantasia, uno di quelli zeppi di avventure incredibili, di situazioni inverosimili.

Nadar, infatti, parigino di nascita, nella sua lunga vita, muore all’alba dei novant’anni nel 1910, è capace di mettere in fila una serie di esperienze da lasciare semplicemente interdetti, tanto sono diverse e singolari.

Giornalista, caricaturista ma anche romanziere, tutte attività in cui si dimostra sempre all’altezza, la sua biografia è una carrellata di novità, di stimolanti esperienze, di stravaganti prove in cui si cimenta sempre con rinnovato impeto, con genuino entusiasmo. Nadar, d’altra parte, non è uno di quelli che si accontenta che una volta raggiunta la meta che si fermi per godere appieno per il risultato conseguito.

Curioso come pochi altri, sempre attratto dalle novità, Nadar si concede anche il lusso di condurre una mongolfiera, in un tempo in cui gli aerostati sono ancora una rarità, un’emozione volante riservata a pochi.

Ma Nadar quei palloni colorati che solcano l’azzurrità dei cieli non solo li guida ma, addirittura, li costruisce, una follia che affascina e non poco l’amico Jules Verne che da quella singolare esperienza trae l’idea per la trama del romanzo “Cinque settimane in pallone”, in cui si narrano le gesta dell’eccentrico Samuel Fergusson che a bordo di una mongolfiera decide di esplorare il continente africano.

Al giornalismo, ai romanzi, ai pioneristici voli in areostato, si aggiunge in corso d’opera anche la fotografia, una tecnica che seppur in una fase embrionale già suscita un incredibile fascino.

La possibilità di fissare per sempre un attimo della vita attraverso una macchina, è qualcosa che non può lasciare indifferente uno come Nadar che fa della novità, della sfida, della tecnologia, delle ragioni di vita.

Per questo inizia a collaborare con Gustave Le Gray, uno dei fotografi più celebri di tutta Parigi. Dopo un breve ma significativo apprendistato, utile per acquisire i rudimenti fondamentali, Nadar decide di mettersi in proprio. Prima adatta a studio uno spazio dell’appartamento materno; poi, quando il suo nome inizia a essere conosciuto, mette su un vero e proprio atelier, al 35 di boulevard des Capucines, dove espone le sue prime creazioni che inevitabilmente suscitano ammirazione, nonostante Nadar, per natura non un vanaglorioso, derubrichi quel suo indubbio talento con parole che certificano la sua proverbiale modestia.

«Non esiste la fotografia artistica. Nella fotografia esistono, come in tutte le cose, delle persone che sanno vedere e altre che non sanno nemmeno guardare.»

Ma lo studio di boulevard des Capucines non è solo uno scrigno di fotografie; è anche un luogo di sperimentazione, una fucina di idee, un nido dove giovani artisti di belle speranze possono, grazie alla generosità di Nadar, esibire i loro lavori che nei santuari dell’arte sarebbero molto probabilmente rifiutati.

E un giorno in quello studio giunge un gruppo di ambiziosi ma ancora sconosciuti pittori. Fanno parte della “Società Anonima Cooperativa di pittori, scultori, incisori e litografi”, la cui data di nascita recita 17 gennaio 1874. Sono in tutto trenta, ventinove uomini e una donna, Berthe Morisot che Henri Esmond definirà «l’angelo del non finito.» Sono ignorati, in alcuni casi spiantati, ma vogliono con la loro innovativa arte cambiare il mondo.

Una mostra che resterà nella storia

Parigi, 15 aprile 1874. Nello studio del noto fotografo Felix Nadar è ufficialmente inaugurata una mostra indipendente di pittura e scultura che vede esposte 165 opere. Gli autori di quelle strane tele sono ai più ignoti ma a breve saranno famosi, famosissimi.

Fanno parte del gruppo, tra gli altri, Claude Monet, Camille Pisarro, Egdar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cezanne, Gustave Caillebotte, Alfred Sisley, Jean Frédéric Bazille, il nostro Giuseppe De Nittis e la già citata Berthe Morisot, l’unica donna del cosiddetto Gruppo di Batignolles, dal nome del quartiere parigino dove ha sede lo studio di Édouard Manet, pittore già affermato che di quella nidiata di giovani artisti è una sorta di padre putativo.

Manet per diversi anni, dal 1869 al 1875, ha accolto periodicamente quei pittori, apprezzandone la tecnica, incoraggiandone la produzione, pur preferendo non esporre insieme a loro per timore di ritorsioni del Salon, uno dei luoghi espositivi più importanti di Parigi.

I futuri impressionisti scelgono lo studio di Nadar sia per le vantaggiose condizioni economiche, il fotografo chiede solo 2000 franchi per l’affitto dei locali ma, soprattutto, per le caratteristiche dell’area espositiva. Lo studio, infatti, non solo è collocato in una posizione centrale ma è bello, ampio, raffinato, caratterizzato da un’innovativa insegna luminosa che riporta semplicemente il cognome del geniale fotografo, scritta che in virtù delle enormi dimensioni la si nota anche da molto lontano.

Ma la peculiarità di quello studio, forse il motivo per cui quegli artisti decidono di prenderlo in affitto, è il suo essere luminosissimo, caratteristica ottenuta sia grazie alle grande vetrate che si aprono lungo tutta la superficie del locale ma anche per la presenza di diverse lampade a gas, una rarità per l’epoca ma molto apprezzata visto che permetterà di visitare la mostra anche di sera.

Ma Pisarro, Monet, Morisot, De Nittis e gli altri non si limitano a prendere in affitto lo studio di Nadar. Decidono anche di apportare delle piccole ma significative modifiche. In primis collocano alcuni tendaggi di colore rossiccio a schermare alcune finestre. Con questa ingegnosa soluzione Monet e gli altri vogliono ottenere un effetto luminoso che sia il più naturale ed efficace possibile, un rimedio economico che, però, permetterà di valorizzare al meglio le loro opere, accarezzate da una luce bellissima. I futuri impressionisti si occupano anche della parte esterna dello studio, dove mettono delle bandiere tricolori, un vezzo nazionalista che sperano possa piacere ai futuri visitatori e un tornello contapersone.

Ma queste attenzioni, così come l’elegante sede espositiva non produrrà gli effetti sperati e la prima mostra impressionista sarà un flop.

Il primo giorno dell’inaugurazione i visitatori sono pochi, non superano le duecento unità. Le decine di opere esposte, tra cui “Le Verger” di Pisarro, “La Danseuse” di Renoir o “La campagna del Vesuvio” di De Nittis, non entusiasmano, tanto che il numero dei visitatori nel mese di apertura della mostra rimane pressoché costante, con un picco decisamente negativo in occasione dell’ultimo giorno, quando le persone che varcano le porte dello studio di Nadar sono, addirittura, solo 54.

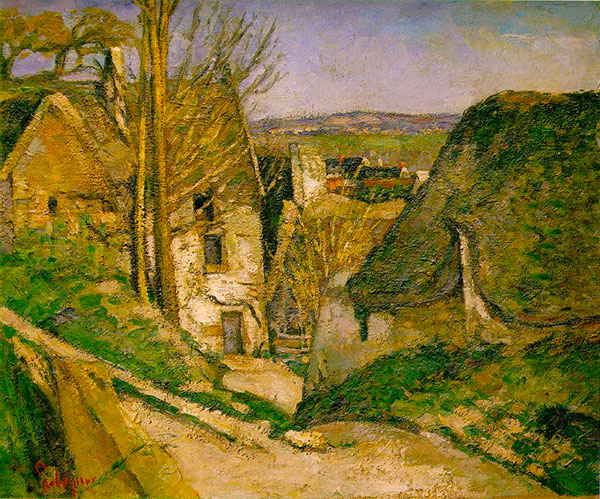

La gran parte delle opere esposte rimane invenduta, con qualche significativa eccezione. Nel complesso sono una decina le tele che vengono acquistate, tra cui “La maison du Pendu” (La casa dell’impiccato) di Cezanne. Realizzata nel 1873, questa tela, dal titolo senza dubbio inquietante, rappresenta uno scorcio di Auvers-Sur-Oise, con in primo piano due grandi case di campagna. Un soggetto piuttosto comune ma dipinto in un modo senza dubbio innovativo tanto da piacere al conte Doria che lo acquista per 200 franchi.

Quindici anni dopo, nel 1889, “La maison du Pendu” farà bella mostra di sé all’Esposizione universale di Parigi, in occasione del centenario della Rivoluzione francese, evento che passerà alla storia per la Tour Eiffel, l’iconica creazione concepita dagli ingegneri Maurixe Koechlin ed Emile Nouguier, inaugurata il 31 marzo 1889.

Quanto a ricavi va meglio al nostro De Nittis che vende il suo “Campagna del Vesuvio” per 2000 franchi, ma sono eccezioni perché per la maggior parte degli artisti in mostra l’esito di quella loro prima esibizione è decisamente nefasto.

All’insuccesso del pubblico, alle modeste vendite, si aggiunge anche e soprattutto la stroncatura della critica, impietosa con la gran parte degli artisti e, in particolare, con Camille Pisarro, definito uno che raschia le tele che dipinge senza avere una vera e propria progettualità, insomma, un pittore senza capo né coda.

L’acme dei feroci giudizi viene toccato il 25 aprile 1874, quando la mostra ospitata da Nadar è aperta da una manciata di giorni. Quel giorno il noto critico d’arte Louis Leroy, a cui si deve la genesi del termine Impressionisti, (Leroy prese spunto dal titolo di una delle tele esposte da Monet, “Impressione. Sole nascente”) scrive sulla rivista d’arte “Le Chiarivari” una lunga recensione che già dall’incipit dice moltissimo dell’approccio del giornalista verso la mostra.

«Ah, fu un giorno duro quando mi arrischiai a visitare la prima esposizione del boulevard des Capucines insieme a Joseph Vincent, paesaggista, allievo di Bertin [professore all’Accademia], premiato con medaglia e decorato da vari governi!

L’imprudente ci era venuto senza pensar male: credeva di vedere della pittura come se ne vede dappertutto, buona e cattiva, più cattiva che buona, ma che non attentasse al buon costume artistico, al culto della forma e al rispetto dei maestri. Ah, la forma! Ah, i maestri! Non ce n’è più bisogno, vecchio mio!

Abbiamo cambiato tutto.»

E, in effetti, nel mondo dell’arte cambiò, davvero tutto!